Schäffer: In Rheinland-Pfalz können Referendarinnen und Referendare Zeugenvernehmungen mit Hilfe von Virtual Reality trainieren. Das Training ist Bestandteil des Projekts "RefKo" für eine innovative Referendarausbildung. Was dürfen wir uns unter dem Zeugensimulator vorstellen?

Heetkamp: An der TH Köln, an der ich eine Professur für Wirtschafts-, Mobilitäts- und Versicherungsrecht habe, haben wir im Rahmen eines Forschungsprojekts einen virtuellen Gerichtssaal gebaut. In diesem haben wir zunächst nur Informationspunkte hinterlegt, damit Studierende, die noch nie vor Gericht waren, etwas über die Rollen im Gerichtsprozess – Richter, Staatsanwältinnen, Angeklagter, Zeuginnen – lernen können.

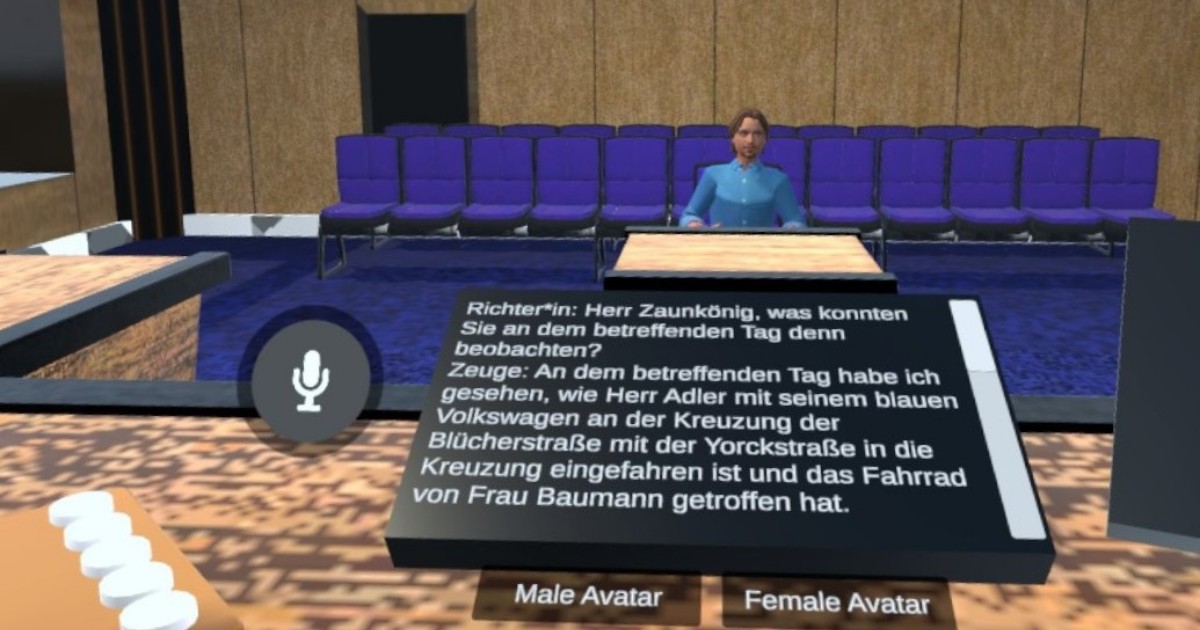

In einem zweiten Schritt haben wir mit Hilfe eines externen Dienstleisters einen Zeugen als Avatar gebaut. Den habe ich dann mit meinen Hilfskräften "gepromptet". Den Avatar kann man jetzt also wie einen echten Zeugen vernehmen und ihm Fragen stellen. Man kann sich das Ganze tatsächlich so wie ein Computerspiel mit VR-Brille vorstellen. Sie sitzen im Richterstuhl, Ihnen gegenüber sitzt der Zeuge. Der antwortet dann ganz flexibel so wie im echten Leben. Natürlich ist die Grafik des Zeugensimulators stark vereinfacht und noch nicht so ausgereift wie bei einem Computerspiel.

Aktenvorträge in Prompts umgewandelt

Schäffer: Und wie sehen die Übungsfälle aus, an denen die Referendarinnen und Referendare trainieren?

Heetkamp: Wir haben verschiedene Szenarien entworfen und den Zeugen-Avatar dann entsprechend gepromptet. Dabei haben wir uns auch an den Übungsfällen orientiert, die das Land Nordrhein-Westfalen online stellt. Das sind immer kurze Aktenauszüge mit einer Lösung, die vom Niveau her echten Examensfällen entsprechen. Diese Aktenvorträge haben wir dann in Prompts umgewandelt. Weil er mit ChatGPT verknüpft ist, spult der Zeugensimulator nicht nur einen Entscheidungsbaum ab, sondern reagiert wie ein echter Mensch auf Fragen und passt seine Antworten dem Gespräch an.

Einer unserer ersten Fälle war beispielsweise ein Verkehrsunfall, bei dem der Zeuge mit seinen Töchtern zum Einkaufen fährt. Eine Referendarin hat den Avatar gefragt, wo er denn einkaufen gegen wollte. Der Avatar antwortete: "zu Aldi". Daraufhin fragte die Referendarin "Warum denn zu Aldi?" und der Zeuge hat geantwortet: "Da gibt es die beste Qualität zu günstigen Preisen". Das hatten wir dem Avatar vorher natürlich nicht vorgegeben, sondern das hat er in diesem Moment als spontane Reaktion erfunden. Das zeigt eben, wie lebensnah unser Zeugensimulator antwortet.

"Die VR-Technologie bietet einen ganz anderen Zugang"

Schäffer: Wo wird der Zeugensimulator im Referendariat denn bereits eingesetzt und was erwarten Sie sich für Auswirkungen auf die juristische Ausbildung?

Heetkamp: In Rheinland-Pfalz wird der Zeugensimulator bereits im Rahmen der Zivilstation – unter anderem am LG Koblenz – eingesetzt. Ich habe den Zeugensimulator aber auch hier am LG Köln schon vor Referendarinnen und Referendaren vorgestellt. Über das Niedersächsische Justiz- und das Niedersächsische Innenministerium hat sich die Möglichkeit ergeben, den Zeugensimulator nun weiterzuentwickeln. Ziel ist unter anderem, den Zeugensimulator noch benutzerfreundlicher zu machen und ihn mit weiteren Fällen zu füttern.

Ich glaube, dass man den Zeugensimulator sehr gut in die Referendarausbildung einbinden kann. Die VR-Technologie bietet nochmal einen ganz anderen Zugang zur Zeugenvernehmung. Viele Referendarinnen und Referendare haben am Anfang Hemmungen, sich tatsächlich aktiv einzubringen, z.B. beim Sitzungsdienst. Die Zeugenvernehmung in einem sicheren Setting zu üben, kann viele Ängste und Sorgen nehmen. In der virtuellen Realität kann man Fehler machen, ohne dass diese Auswirkungen auf einen echten Prozess haben. Die Referendarinnen und Referendare können sich ausprobieren.

Ich hatte beispielsweise eine Referendarin, die anfangs immer nur geschlossene Fragen gestellt hat. Der Zeugen-Avatar hat dann nur mit "ja" oder "nein" geantwortet. Die Referendarin hat also schnell gemerkt, dass sie so nicht weiterkommt und ihre Fragen dann angepasst und offener formuliert. Das ist ein schöner Lerneffekt für diese Person. Gleichzeitig macht das Programm aber auch einfach Spaß.

Vielseitiger Einsatz: Polizei, Mediation, Mündliche

Schäffer: Können Sie sich außerhalb der Referendarausbildung auch noch weitere Einsatzmöglichkeiten für den Zeugensimulator vorstellen?

Heetkamp: Neben Richterinnen und Richtern gibt es auch noch viele andere Leute, die mit Zeuginnen und Zeugen Kontakt haben. Zum Beispiel die Anwaltschaft und die Polizei, die mit der Anwendung auch gut üben kann. Man könnte die Idee aber auch vom Gerichtssaal und dem Zeugen-Avatar lösen und in anderen Gesprächssituationen einsetzen, beispielsweise im Rahmen der Mediation.

Dreht man den Spieß um, lässt sich die Idee aber auch zum Üben für die mündliche Prüfung in den Staatsexamina einsetzen. Hier stellt dann nicht mehr der Nutzer die Fragen, sondern der Avatar befragt als Prüferin oder Prüfer die Examenskandidatinnen und -kandidaten. Dafür hinterlegt man einfach eine Datenbank mit typischen Fragestellungen, also z.B. "Was ist das Trennungs- und Abstraktionsprinzip?".

Schäffer: In Florida kam vor Kurzem eine VR-Brille in einem Strafprozess zum Einsatz, um das Tatgeschehen nachzubauen bzw. den Tatort nachzustellen. Können Sie sich vorstellen, dass VR-Technologie auch in unserer Justiz bald ganz selbstverständlich eingesetzt wird?

Heetkamp: Das Verfahren kenne ich. Es ging um ein Notwehrszenario. Der Strafverteidiger hat geltend gemacht, dass der Angeklagte sich nur verteidigen wollte, als er seine Waffe zog. Dazu hat man die Situation nachgestellt und der Richter konnte sich dann mit der VR-Brille in die Situation des Angeklagten versetzen. Die These ist, dass man als Prozessbeteiligter so besser nachvollziehen kann, wie sich die Person in der Lage gefühlt hat.

In Deutschland gibt es tatsächlich auch schon Prozesse, in denen VR-Technologie zum Einsatz kam. Mir fällt beispielsweise der Strafprozess vor dem LG Kaiserslautern ein, in dem die Polizistenmorde von Kusel verhandelt wurden. Zwei Polizisten haben in einer Verkehrskontrolle zwei Wilderer angehalten und wurden von diesen erschossen, um die Wilderei zu vertuschen. Das LKA hat einen Laserscan vom Tatort gemacht. Dadurch entsteht im Prinzip eine "virtuelle Konserve" des Tatortes, den man mit einer VR-Brille beschreiten kann. Das sieht dann auch nicht aus wie eine Computersimulation, sondern wie eine echte Abbildung der Realität.

"Es gibt auch in der Realität Zeugen, die einfach Quatsch erzählen"

Schäffer: Wir haben jetzt schon über viele gute Einsatzmöglichkeiten für VR gesprochen. Aber welche Herausforderungen und Gefahren könnten mit der neuen Technologie einhergehen?

Heetkamp: Im Fall vor dem LG Kaiserslautern war es so, dass in diesem VR-Modell auch die Leichen der Polizisten zu sehen waren und auch Blutspuren. Dabei stellt sich die Frage, ob eine Person, die das so real – also nicht nur auf Fotos – gesehen hat, überhaupt noch objektiv urteilen kann, oder ob man zu sehr emotionalisiert wird. Das muss noch erforscht werden.

Überall, wo generative KI eingesetzt wird, kommt es außerdem zu Halluzinationen. Das Sprachmodell erfindet einfach irgendwelche Sachen, z.B. Aktenzeichen von Urteilen. In unserem Zeugensimulator ist das aber nicht schlimm. Denn es gibt auch in der Realität Zeugen, die einfach Quatsch erzählen oder die sich nicht mehr richtig erinnern. Das muss man bei der Verwertung der Zeugenaussage dann eben einfach entsprechend würdigen.

KI ist außerdem anfällig dafür, bestimmte Personengruppen zu diskriminieren. Daher schreibt die neue europäische KI-VO ja auch vor, dass bei allen Personen, die KI einsetzen, durch Schulungen ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz sichergestellt werden soll. Man weiß auch, dass Gesichtserkennungssoftware bei Menschen mit einer dunklen Hautfarbe nicht so gut funktioniert. Wenn man sich dieser Probleme bewusst ist und neue Technologien sinnvoll einsetzt, dann kann man auch aus diesen Risiken noch lernen.

Schäffer: Das war jetzt schon ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das interessante Gespräch.

Prof. Dr. Simon Heetkamp war als Rechtsanwalt sowie als Richter am Amtsgericht und Landgericht tätig. Seit 2022 ist er Professor für Wirtschafts-, Mobilitäts- und Versicherungsrecht an der Technischen Hochschule Köln. Er beschäftigt sich mit Themen an der Schnittstelle zwischen Recht und Digitalisierung. Seine Masterarbeit verfasste er 2022 zum Thema "Virtual Reality-Technologie im Zivilverfahren".

Die Fragen stellte Jannina Schäffer.