Wer ein Zugticket kauft, muss nach einem Urteil des EuGH künftig wohl nicht mehr angeben, ob eine Anrede als "Herr" oder "Frau" erfolgen soll. Die Geschlechtsidentität des Kunden sei keine Information, die für den Erwerb eines Fahrscheins erforderlich ist, entschieden die Luxemburger Richterinnen und Richter (Urteil vom 09.01.2025 – C-394/23).

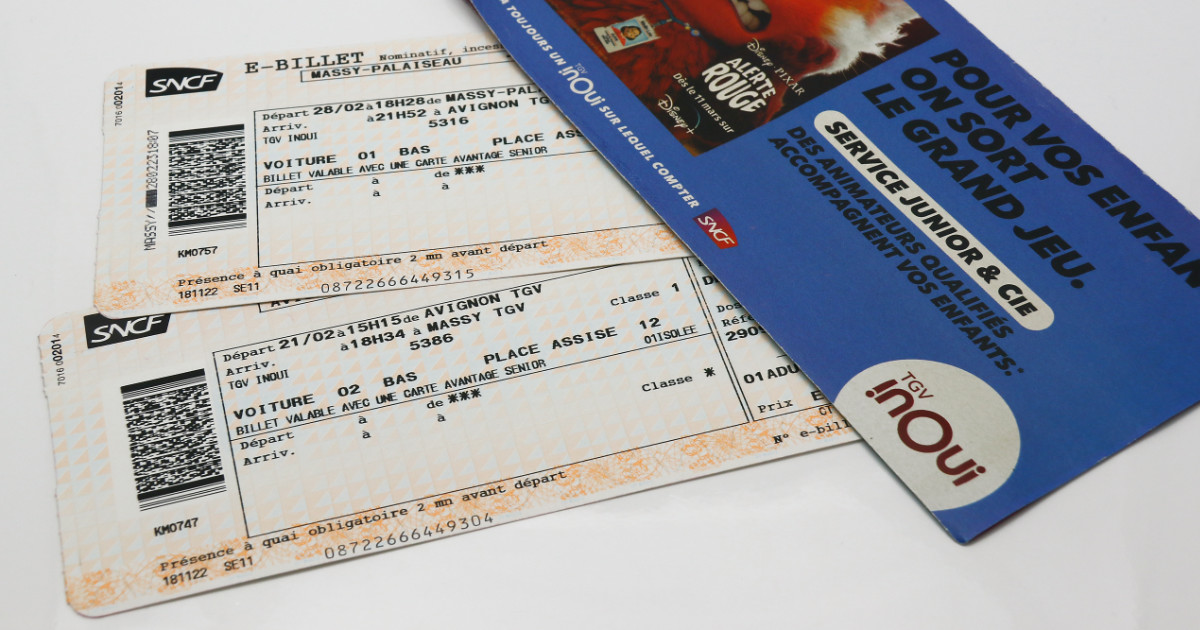

Hintergrund ist eine Klage aus Frankreich. Der Verband Mousse, der sich gegen sexuelle Diskriminierung einsetzt, beanstandete, dass die französische Bahn SNCF Kundinnen und Kunden beim Onlineerwerb von Fahrscheinen systematisch verpflichtet, ihre Anrede anzugeben. Das verstoße gegen die DS-GVO.

Dieser Argumentation folgte der EuGH nun größtenteils: Nach dem Grundsatz der Datenminimierung dürften nur die absolut notwendigen Daten erhoben werden. Ob jemand als Mann oder Frau angesprochen werden möchte, sei aber nicht unerlässlich für die Erfüllung des Vertrags.

"Allgemeine Höflichkeitsformel" ausreichend

Das Eisenbahnunternehmen könnte sich nach Ansicht des EuGH auch für eine "allgemeine und inklusive Höflichkeitsformel" entscheiden und damit weniger stark in den Datenschutz eingreifen. Außerdem werde den Kunden nicht mitgeteilt, warum diese Daten erhoben werden, also welches Interesse dahintersteckt.

Nun muss ein französisches Gericht über den konkreten Fall entscheiden und dabei die Vorgaben des EuGH berücksichtigen. Auch in Deutschland muss das EuGH-Urteil befolgt werden. Bei der Deutschen Bahn kann man im Online-Portal und der App schon jetzt eine "neutrale Anrede" auswählen. Der BGH hatte im vergangenen August bestätigt, dass die Deutsche Bahn auf ihrer Buchungsseite auch non-binäre Personen ansprechen muss.

Verena Grentzenberg, Rechtsanwältin und Partnerin bei DLA Piper, sieht das Urteil in einer Linie mit der bisherigen Rechtsprechung aus Luxemburg: "Der EuGH geht hiermit den bereits in der Meta-Entscheidung eingeschlagenen Weg, die Anforderungen an die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung sehr eng auszulegen, konsequent weiter", so die Expertin im Bereich Datenschutz und Cybersicherheit gegenüber beck-aktuell. "Allerdings bedeutet das Urteil unseres Erachtens nicht, dass Unternehmen keine Daten zur Anrede mehr verarbeiten dürfen – der verbliebene Spielraum ist aber klein." Unternehmen müssten nun sorgfältig überlegen, ob die Daten für die Vertragsdurchführung unerlässlich und daher verpflichtend seien, erklärt Grentzenberg – "tatsächlich dürfte dies nur selten der Fall sein". "In allen anderen Konstellationen muss die Angabe deutlich als freiwillig gekennzeichnet, das berechtigte Interesse an der Verarbeitung in den Datenschutzhinweisen klar benannt und die Verarbeitung für den benannten Zweck auch unbedingt erforderlich sein, etwa, weil eine höfliche Anrede nur mit dem Nachnamen schlicht nicht möglich ist und viele Kunden gerne mit Ihrem Namen angesprochen werden möchten."*

*Anm. d. Red.: Statement ergänzt am Tag der Veröffentlichung, 18.36 Uhr, mam