Streit über Umgang mit Palästinensern

Die Bewegung "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen" (BDS) richtet sich gegen die Politik des Staates Israel gegenüber Palästinensern. Der Münchener Stadtrat hat im Jahr 2017 beschlossen, keine Räumlichkeiten für Veranstaltungen bereitzustellen, "welche sich mit den Inhalten, Themen und Zielen der BDS-Kampagne befassen, diese unterstützen, diese verfolgen oder für diese werben". Denn er betrachtet die BDS-Kampagne als antisemitisch. Ein pensionierter Physiker wollte deshalb unter der Überschrift "Wie sehr schränkt München die Meinungsfreiheit ein?" genau darüber eine Podiumsdiskussion veranstalten – am liebsten im Stadtmuseum. Die Landeshauptstadt lehnte das ab, weil sie "antisemitische Tarnveranstaltungen" verhindern wolle. Das VG München stellte sich auf ihre Seite, der VGH des Freistaats sah dies anders: Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit werde verletzt, wenn einem Antragsteller allein wegen zu erwartender unerwünschter Meinungsäußerungen der Zugang zu einer öffentlichen Einrichtung verwehrt werde. Etwaige antisemitische Äußerungen rechtfertigten einen Ausschluss von der Nutzung erst dann, wenn damit die Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung gefährdet werde – und das sei hier nicht ersichtlich.

Meinungsfreiheit verletzt

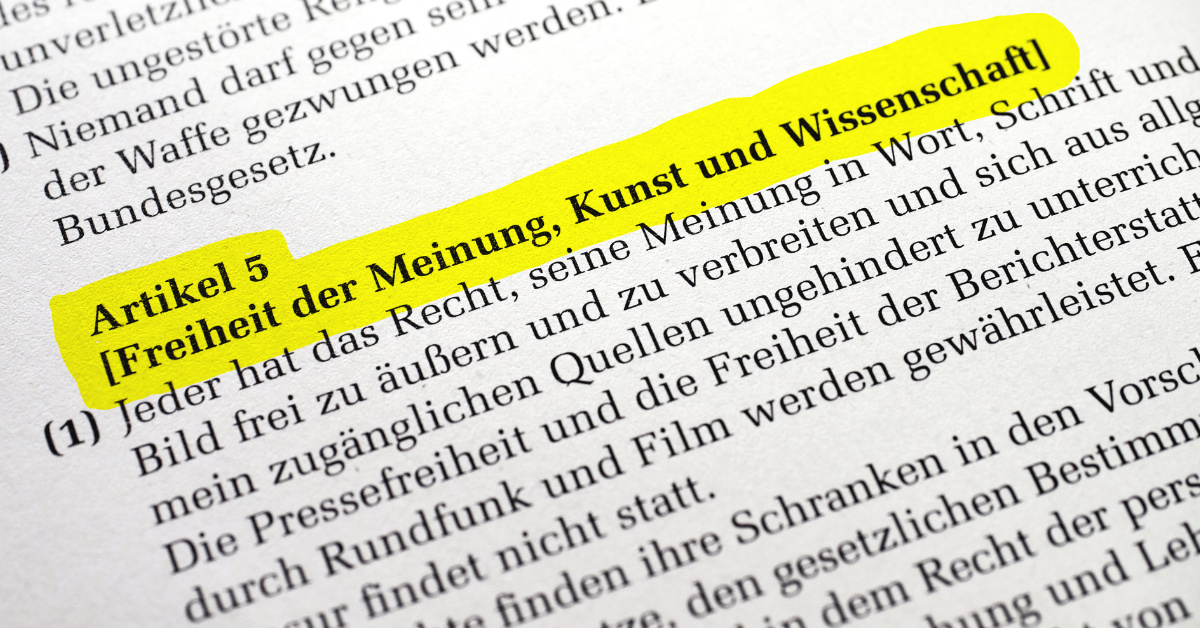

Genauso sah dies nun auch das Bundesverwaltungsgericht und verwarf die Revision der Landeshauptstadt gegen das VGH-Urteil. Der kommunalrechtliche Anspruch der Gemeindeangehörigen, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen, besteht demnach zwar nur im Rahmen der von der Gemeinde für die jeweilige Einrichtung festgelegten Widmung. Doch habe die Widmung dieses Saals kommunalpolitische Diskussionsveranstaltungen mit eingeschlossen. Der Beschluss des Stadtrats aus dem Jahr 2017 war den Leipziger Richtern zufolge eine nachträgliche Beschränkung des Widmungsumfangs. "Diese ist rechtswidrig und unwirksam, weil sie das Grundrecht der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) verletzt", schreiben sie in ihrer Pressemitteilung.

Keine Gefährdungen zu erwarten

Diese Verfassungsnorm gewährleiste jedermann das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Der Stadtratsbeschluss greife in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit ein, weil er eine nachteilige Rechtsfolge – nämlich den Ausschluss von der Benutzung öffentlicher Einrichtungen – an die zu erwartende Kundgabe von Meinungen zur BDS-Kampagne oder zu deren Inhalten, Zielen und Themen knüpfe. "Die darin liegende Beschränkung der Meinungsfreiheit ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt." Das Grundrecht der Meinungsfreiheit unterliegt demnach zwar den Grenzen der allgemeinen Gesetze (Art. 5 Abs. 2 GG). Doch der Beschluss der Gemeindevertretung sei schon gar kein Rechtssatz. Zudem treffe er keine allgemeine Regelung, denn er sei nicht meinungsneutral. Das Vorgehen ist den Bundesrichtern zufolge auch nicht mit dem Schutz von solchen Rechtsgütern zu rechtfertigen, die generell ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung zu schützen sind: Das sei nur der Fall, "wenn Meinungsäußerungen die geistige Sphäre des Für-richtig-Haltens verlassen und in Rechtsgutverletzungen oder erkennbar in Gefährdungslagen umschlagen, weil sie die Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung gefährden und so den Übergang zu Aggression und Rechtsbruch markieren". Das aber sei, wie die Vorinstanz festgestellt habe, hier nicht zu erwarten.