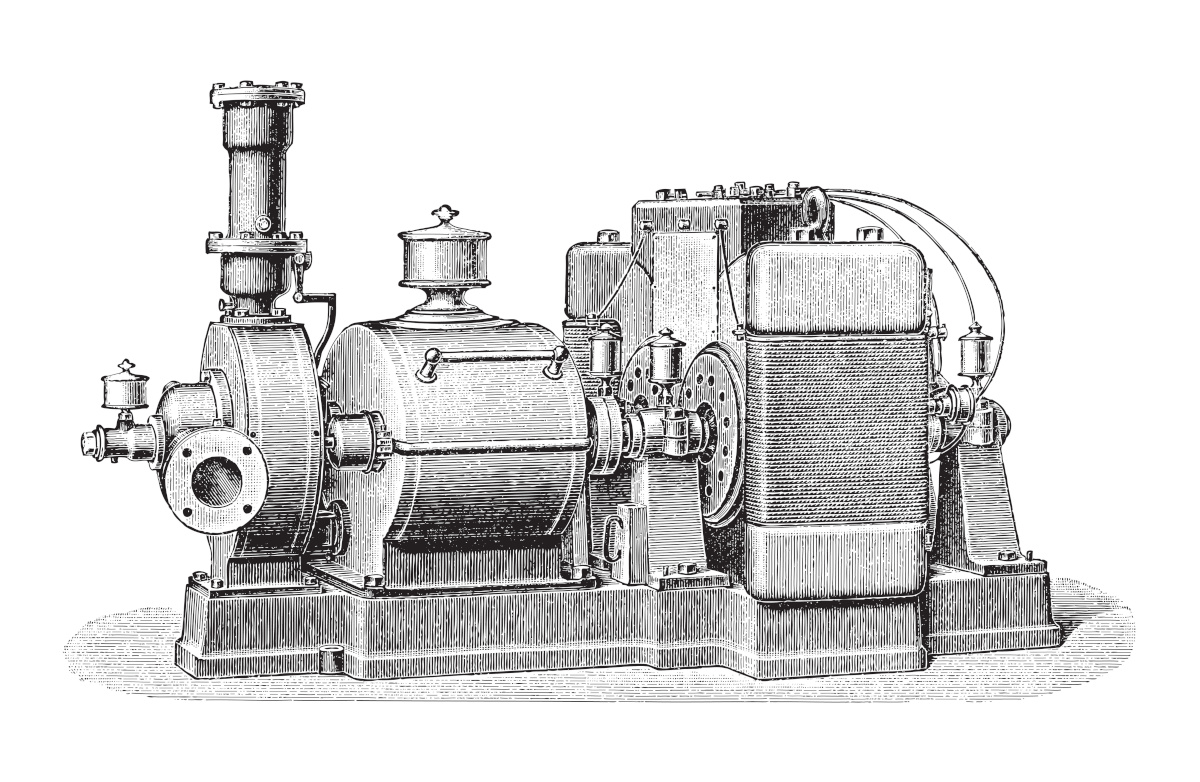

Verträge aus der Maschine. Erneut hat der BGH über einen Angriff von Legal Tech auf ein Terrain zu befinden, das traditionell der Anwaltschaft vorbehalten war: Es geht um einen „Rechtsdokumenten-Generator“, den der Jura-Verlag Wolters Kluwer unter dem Namen Smartlaw anbietet. Womit er keineswegs alleine steht – auch andere tun dies, teilweise mit Kapital aus der Versicherungswirtschaft. Der an eine altmodische Dampfmaschine erinnernde Begriff wirkt für dieses powervolle Geschäftsmodell geradezu verniedlichend: Was dort als „digitale Rechtsabteilung für Ihr Unternehmen“ angepriesen wird, erstellt vorzugsweise individuelle Verträge aus diversen Rechtsgebieten. Dabei führt eine Software den Kunden durch einen Frage-Antwort-Katalog und bastelt dann aus einer Sammlung von Textbausteinen das gewünschte Schriftstück. Der Ablauf ist laut Eigenwerbung „dem Gespräch mit dem Rechtsanwalt nachempfunden“.

Die Klage der Hamburger Anwaltskammer gegen den Rechtstexte ausspuckenden Automaten hatte vor dem LG Köln Erfolg. Das dortige OLG sah demgegenüber keinen Unterlassungsanspruch der Berufswächter nach dem UWG gegen den Anbieter aus dem rheinischen Städtchen Hürth. Denn der erbringe keine gemäß dem RDG erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung: Die Software als solche sei keine „Tätigkeit“ eines Dienstleisters; diese liege vielmehr im Entwickeln und Bereitstellen des Computerprogramms. Selbige erfolge jedoch weder in einer konkreten fremden Angelegenheit, noch bedürfe sie einer rechtlichen Prüfung des Einzelfalls. Dabei verweisen die Oberrichter auf die „wenigermiete.de“-Entscheidung des BGH. Die betreffe zwar den Sonderfall der Inkassodienstleistung. Aber ein obiter dictum darin zeichne ansatzweise auch hier die Lösung vor: „Dass der Mietpreisrechner ein unverbindliches Ergebnis auswirft, ist kein entscheidender Unterschied zum Rechtsdokumentengenerator. Auch dieser erstellt keine rechtsverbindlichen Dokumente.“ Am 17.6. soll sich zeigen, ob die Karlsruher Richter diese Interpretation ihrer Rechtsprechung teilen.

Gewinne aus der Staatskasse. Lange haben sich Beteiligte auf den Standpunkt gestellt, die heiklen Cum-Ex-Transaktionen mit Aktien rund um den Dividendenstichtag, die den Fiskus Milliarden gekostet haben dürften, seien rechtmäßig. Im März 2020 gab es jedoch die erste Verurteilung durch eine Strafkammer: Das LG Bonn hielt zwei britische Börsenhändler der Steuerhinterziehung bzw. Beihilfe dazu für überführt. Die Bewährungsstrafen fielen wegen deren Aussagefreudigkeit eher milde aus, doch muss einer der beiden Angeklagten mutmaßliche Taterträge von 14 Millionen Euro abgeben – und die Hamburger Privatbank M. M. Warburg als Nebenbeteiligte sogar 176 Millionen. Inzwischen haben dieselben Richter den Generalbevollmächtigten des Geldhauses, das auch im Fokus eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses steht, zu einer Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt. Der Vorwurf ist allseits bekannt: Finanzfirmen sollen – auf eigene Rechnung sowie für wohlhabende Kunden und unterstützt von findigen Rechtsanwälten – konzertierte Leerverkäufe getätigt haben, um sich Kapitalertragsteuer doppelt „erstatten“ zu lassen, die in Wirklichkeit nur einmal abgeführt worden war. Am 15.6. wil der BGH das letzte Wort über das Geschäftsmodell sprechen. Wann der BFH die steuerrechtliche Seite klärt, ist allerdings noch nicht absehbar.

Eskalation am Buffet. Über eine Abmahnung im Zusammenhang mit einer „Nebentätigkeit“ will das BAG am 15.6. richten. Gegen seinen Arbeitgeber klagt ein Redakteur der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“, der dienstlich in die USA geflogen war, um über die Eröffnung einer deutschen Fabrik zu berichten. Beim abendlichen Fingerfood kniff ihn die Unternehmerin scherzhaft in die Hüfte. Weil ihm das Magazin diese Passage aber aus seinem Bericht herausredigierte, veröffentlichte er trotz eines Vetos seines Chefredakteurs im Rahmen der #MeToo-Debatte einen Artikel darüber in der „taz“ – unter der Schlagzeile: „Ran an den Speck“.